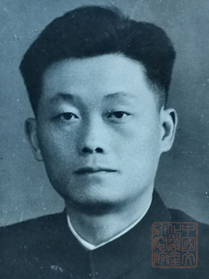

我國著名古建筑和石窟寺保護研究專家��、國務院政府特殊津貼獲得者��,中國文化遺產研究院教授級高級工程師余鳴謙先生,于2021年8月23日在家中逝世����,享年100歲�。

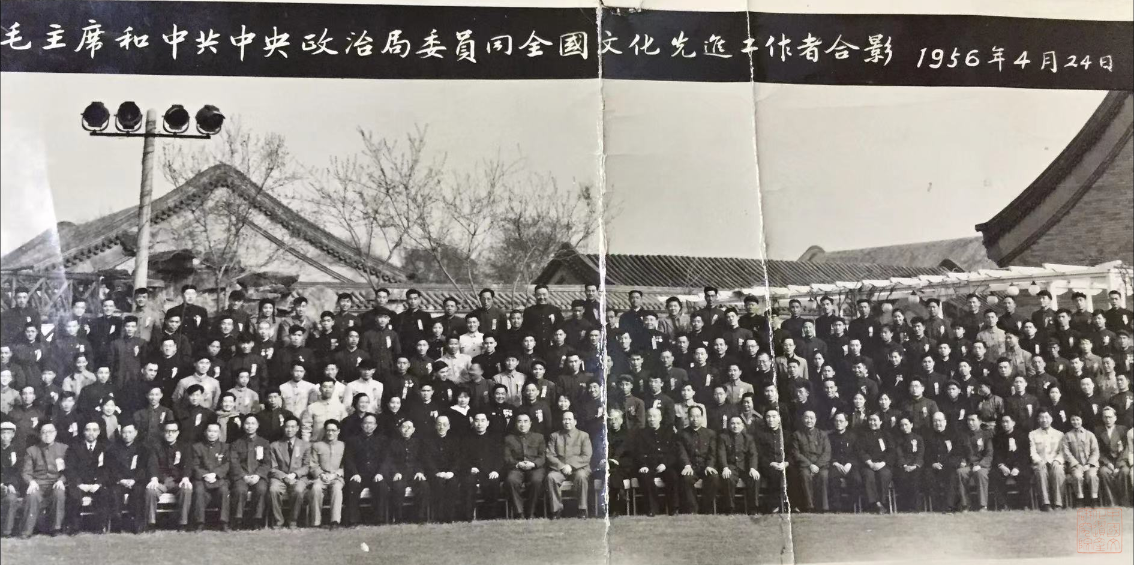

余鳴謙先生1921年12月(陰歷)出生于北京��,祖籍江蘇�,1943年7月畢業于北京大學工學院建筑工程系����。1943年8月至1945年10月,北京大學工學院建筑工學系助教�;1945年11月起����,任北平市政府工務局文物整理工程處��、北平文物整理委員會技士����;新中國成立后,先后在北京文物整理委員會�、原文化部古代建筑修整所和文物保護科學技術研究所(現中國文化遺產研究院)工作�,歷任技術員��、工程師�、高級工程師����、教授級高級工程師,原文化部科技委員會委員��、中國文物保護技術協會副理事長�;1988年1月退休。1956年被評為全國文化先進工作者����,受到毛主席等中央領導的接見;享受國務院政府特殊津貼����;2009年獲得國家文物局“參加文物��、博物館工作60年榮譽表彰”。

第6排右起第11位為余鳴謙先生

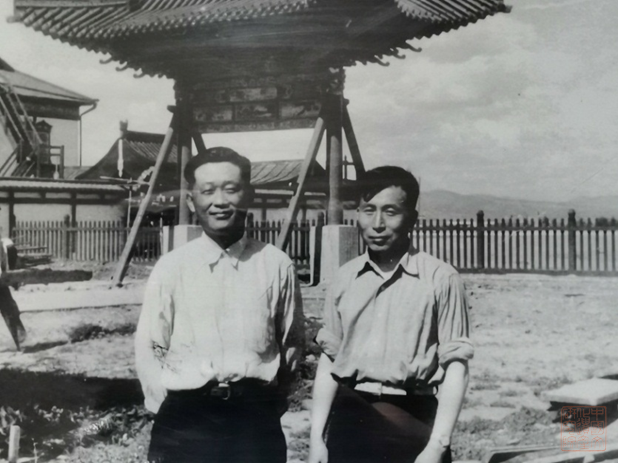

余鳴謙先生長期從事古建筑和石窟寺保護與維修�,參加并主持了北京雍和宮瓦木油飾彩畫工程�、河北正定縣隆興寺轉輪藏殿修復工程��、趙縣安濟橋修復工程����、蒙古國烏蘭巴托市興仁寺和夏宮修繕工程����、山西大同云岡石窟中央區窟群加固工程,以及天津薊縣獨樂寺修繕工程等。

蒙古國博格達汗宮牌坊前合影

余鳴謙先生把畢生精力獻給了我國文物保護事業�,成績突出�。他主持完成的古建筑和石窟寺保護工程����,產生了良好的社會影響,特別是天津薊縣獨樂寺修繕工程,成為我國文物保護工程的典范��。他深耕石窟寺保護事業幾十年�,從1951年參加敦煌莫高窟狀況調查開始,多次前往敦煌莫高窟進行調查、勘測、設計;1956年��,他帶隊完成了第248—260窟早期北魏洞窟的勘察測繪����、加固設計;這是上世紀50年代敦煌最大規模的加固工程,也是我國第一個石窟寺試驗性加固工程��。1962年�,國家文物局成立以余鳴謙為組長的石窟保護組,他帶隊前往各地石窟調研��,選擇以云岡石窟第1窟����、第2窟為加固保護對象�,聯合組建石窟寺加固保護項目組;經過潛心研究試驗����,石窟寺巖體裂隙加固材料等關鍵技術取得了突破��,并在石窟保護中得到廣泛應用,這是新中國石窟寺科技保護的發端��,研究確立的許多原則�,如保護材料要進行適用性試驗,不能改變文物本體原狀和顏色等�,為我國“不改變文物原狀”保護原則的形成提供了理論和實踐支持��;1976年9月,國家文物局組織驗收組對云岡石窟大規模搶險加固“三年保護工程”進行驗收��,對其工作予以高度評價��,工程中采用的圍巖裂隙灌漿加固技術��,榮獲1978年全國科學技術獎。

余鳴謙先生善于在文物保護實踐中開展研究����、總結經驗�,將現代工程技術手段運用于古建筑保護工程中����,既尊重傳統��,又注重創新;在完成文物保護工程項目的同時,撰寫出版了《石窟保護三十年》《中國古建筑構造》等多部專著��,翻譯了多篇國外技術資料�。

余鳴謙先生對文物事業充滿熱愛,對工作極端負責,他認真貫徹黨和國家的文物工作方針,在文物維修工程質量上精益求精,兢兢業業����,無私奉獻。他從不居功自傲��,一生平易近人����。退休后仍然對古建筑和石窟寺保護與研究給予極大的關注和指導,發揮余熱��。作為德高望重的老一輩文物保護專家�,他的人生追求、敬業態度�、奉獻精神和人格魅力永遠是我們學習的榜樣����。

余鳴謙先生的逝世��,使我們失去了一位和藹可親的良師益友����,是我國文化遺產保護事業的重大損失��。我們要化悲痛為力量�,繼承余鳴謙先生未竟的事業��,為保護�、傳承�、發揚中華優秀傳統文化,積極探索新時代中國特色文物保護利用之路而努力奮斗��。

余鳴謙先生遺體告別儀式定于2021年8月27日(星期五)8:00在北京八寶山殯儀館梅廳舉行�。

|