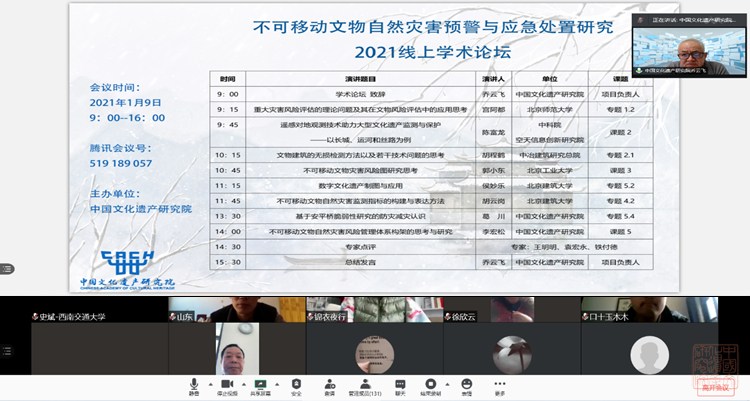

2021年1月9日,中國文化遺產研究院舉辦“不可移動文物自然災害風險評估與應急處置研究—2021線上學術論壇”。本次學術論壇立足國家“十三五”——不可移動文物自然災害風險評估與應急處置研究重點研發專項,共邀請了來自北京師范大學、北京工業大學、北京建筑大學、中科院空天信息創新研究院、中冶建筑研究總院和中國文化遺產研究院6家單位的8位不同領域專業人員,探討了不同學科下新技術、新理論、新方法在文物科學保護與防災減災中的應用。論壇特別邀請了國家博物館鐵付德研究館員、北京化工大學王明明教授和清華大學袁宏永教授作為點評專家出席。本次學術論壇有200余人參加。

線上學術論壇全體專家學者合影

中國文化遺產研究院喬云飛副院長首先對參加本次論壇的專家學者表示感謝。他表示:多學科協同研究是文物科學保護的基礎,在多學科交流日益密切的今天,文物保護工作更需要不同領域的新技術、新方法的關注,本次學術論壇交流的目標就是讓更廣泛的人了解關注文物保護,特別是自然災害對文物的影響與破壞,通過預防減輕或消除不可移動文物的災害損失。

中國文化遺產研究院 喬云飛副院長致辭

學術論壇中,北京師范大學宮阿都教授做了題為《重大災害風險評估的理論問題及其在文物風險評估中的應用思考》的演講,闡述了如何做到風險評估理論與文物風險評估的有機結合;中科院空天信息創新研究院陳富龍研究員做了題為《遙感對地觀測技術助力大型文化遺產監測與保護——以長城、運河和絲路為例》的演講,以長城、運河和絲路為例,講述了遙感技術在大型文化遺產監測中的重要作用;中冶建筑研究總院高級工程師胡程鶴博士做了題為《文物建筑的無損檢測方法以及若干技術問題的思考》的演講,講述了文物保護中的無損檢測新技術;北京工業大學郭小東教授帶來了題為《不可移動文物災害風險圖研究思考》的演講,從國內外8個精彩的案例,詮釋了風險圖在文化遺產保護中的重要作用;北京建筑大學胡云崗教授通過題為《不可移動文物自然災害監測指標的構建與表達方法》的演講,結合本次重點研發專項,詳細介紹了監測指標的構建與表達方法;北京建筑大學侯妙樂教授則以題為《數字文化遺產制圖與應用》的演講,介紹了數字化技術在文化遺產制圖中的重要應用;來自中國文化遺產研究院的葛川研究員做了題為《基于安平橋脆弱性研究的防災減災認識》從安平橋實地監測、數據處理等多維度介紹了安平橋的防災減災工作;最后,中國文化遺產研究院李宏松副總工做了題為《不可移動文物自然災害風險管理體系構架的思考與研究》的總結性發言,提出了不可移動文物在災害預防和應急處置研究方面的新思路。

國家博物館 鐵付德研究館員代表專家組點評

各位學者演講后,鐵付德研究館員代表專家做了點評,他指出:此次學術論壇的舉辦使與會專家學者深刻領會了項目中學科交流、學科交叉、優勢互補的重要性。進一步理解把握了不可移動文物風險評估、應急處置等理論研究與文化遺產風險管控的契合點,切實增強了大家對不可移動文物自然災害預防與保護的責任感和使命感。論壇的成功舉辦對項目的實施產生了積極的推動,有助于取得更加優異的科學成果,對提升不可移動文物防災減災能力具有重要的現實意義,這種交流模式值得在其他項目中借鑒和推廣。

中國文化遺產研究院 喬云飛副院長總結

最后,喬云飛副院長做了總結,他首先感謝了國家文物局、科技部21世紀中心等領導對本重點研發項目的關注和指導,同時也感謝各位專家學者對本項目的支持。他指出:從本項目關注點來說,國內不可移動文物自然災害風險評估與應急處置研究是個新起點,各位專家學者結合自己的領域進行了交流,并對項目實施有了深刻的啟發。無論是從理論研究方面,還是從數據獲取、表達、實踐等方面,都需要多學科、多領域的互動交流,只有大家互相了解各自學科的優勢并互相支撐,才能響應國家“十四五”的“協同發展”要求,把項目研究這個平臺搭建好,爭取產出更多的科研成果。

|