一、機構基本情況

中國文化遺產研究院是國家文物局直屬的以文化遺產研究、保護、修復和培訓為主要職責的公益性事業單位。其前身可追溯至成立于1935年的“舊都文物整理委員會”;1949年更名為“北京文物整理委員會”,是新中國第一個由中央政府主辦并管理的文物保護專業機構;1973年更名為“文物保護科學技術研究所”;1990年,該所與“文化部古文獻研究室”合并,成立了中國文物研究所;2007年8月,經國家文物局請示中央機構編制委員會辦公室同意,更名為中國文化遺產研究院。

中央機構編制委員會辦公室及國家文物局2007年為中國文化遺產研究院規定的主要職責是:開展國家文化遺產資源的調查、登錄工作;承擔國家水下文化遺產保護相關工作;承擔文化遺產科學的基礎研究、專項研究,開展文化遺產保護應用技術研究,推廣科學技術研究成果;承擔國家重要文化遺產保護規劃編制、維修及展示方案設計;開展文化遺產保護科學技術的國際合作、學術交流和教育培訓工作等。

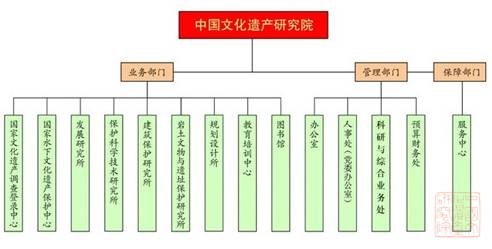

依據上述職責,中國文化遺產研究院內設國家文化遺產調查登錄中心、發展研究所、保護科學技術研究所、建筑保護研究所、巖土文物與遺址保護研究所、教育培訓中心、圖書館7個業務部門和辦公室、人事處、黨委辦公室、科研與綜合業務處、預算財務處、服務中心6個管理及保障部門。領導班子由院長(黨委副書記)、黨委書記(副院長)、副院長、總工程師、院長助理組成。2009年6月成立規劃設計所,9月成立國家水下文化遺產保護中心。

二、院科研資源基本情況

中國文化遺產研究院位于北京市朝陽區北四環東路高原街2號,占地1.14萬平方米,使用面積8500余平方米。其中辦公用房使用面積1500余平方米,占17%;實驗室用房使用面積1600余平方米,占18%;圖書資料庫房使用面積1300余平方米,占15%;其他業務用房1200余平方米。此外,配備有食堂、乒乓球室、籃球場、多功能廳等。

院科研樓初建于1991年。2007年起開始整修,2010年,完成消防系統改造、無負壓供水設備改造、庭院地面改造和科研樓安防監控建設等工程。

現全院共有科研儀器設備204臺,其中大型設備(50萬元以上)18臺,中型設備(20萬元以上)14臺,20萬元以下設備172臺;建設了較高標準配置的金屬、石質、壁畫、紡織品、紙質、陶瓷修復實驗室及古建筑結構實驗室,并配置了移動實驗車。在現有條件下,可以開展文物保護所需的物理、化學、生物實驗,同時可以開展文物保存環境監測以及考古現場的文物保護工作,并配合各種材質文物的修復工作開展相關的教學研究。

院收藏有一批珍貴的善本古籍、歷史照片、金石拓片和古建模型。其中院藏古籍近23000余部(18萬余冊/件),包括善本1700余部,地方志4400余部。其中不乏珍貴的刻本、抄本和稿本,如宋刻本《列子》、元刻本《棋經》以及古代建筑則例,清代建筑世家“樣式雷”家族的《雷氏族譜》抄本,清代學者端方《壬寅消夏錄》稿本等。院藏歷史照片218182張,內容涉及19世紀以來中國古代建筑原狀及保護與修繕工程實況。院藏金石拓片11738種,內容涉及歷代碑碣、石刻、造像、畫像磚、法帖、青銅器、玉器、封泥、兵器、錢幣等方面。院藏制作于20世紀50年代初的古代建筑及斗栱模型59件,其中天津獨樂寺、北京西安門、山西南禪寺、佛光寺、應縣木塔等中國代表性古代建筑模型尤為精美。院藏古建筑圖紙8000余張,包括硫酸紙墨線圖、曬藍圖、橡皮紙圖等多種類型,其中有1941~1944年張镈先生主持繪制北京中軸線重要建筑實測圖,以及中國營造學社、北京文物整理委員會、北京古代建筑修整所繪制的明清古代建筑彩畫樣式等。2010年,院藏南宋拓王羲之和歐陽詢等書《晉唐小楷四種》,南宋拓王羲之書《十七帖》,明拓《史晨前后碑》,明拓《禮器碑》等入選第三批《國家珍貴古籍名錄》。

三、2010年業務工作綜述

2010年,在國家文物局黨組領導和局機關各部門、各相關單位的支持下,我院全面貫徹落實科學發展觀,圍繞國家文化遺產事業發展大局,努力創新管理機制,全力推進國家級科研院所建設步伐,各項業務工作取得顯著成效。

1、承擔并完成的重大工程項目

共完成文物保護工程項目92項,其中規劃類項目27項,維修類項目47項,科技保護類項目18項,大運河遺產保護總體規劃、大足石刻千手觀音搶救性保護等重大項目取得階段性成果;青海玉樹震區文物搶險保護工程、四川汶川地震災區文物保護工程積極推進;援藏、援疆項目圓滿完成年度工作任務;長城資源調查、第七批全國重點文物保護單位申報材料初審等局委托重要工作順利完成年度工作任務;受國家文物局和商務部委托,援助柬埔寨吳哥古跡修復保護工程二期茶膠寺工程進入實施準備階段;對北京大學在肯尼亞承擔的曼布魯伊村和卡提布清真寺遺址考古發掘工作進行了全程監理。

2、科研工作有序開展,科研能力穩步提升

繼續開展國家科技支撐課題3項、國家自然科學基金課題2項、國家社會科學基金課題1項,并設立基本科研業務費課題11項,完成2007-2010年度課題中期評審與結題驗收39項,申請專利2項。同時完成博士后科研工作站的申報工作。

參加國際會議和出國培訓30余人次;邀請法國國家文物中心主任伊莎貝爾?樂梅斯勒女士等國內外知名專家10余人來院進行科研交流。同時成功舉辦了“往昔世界——虛擬重生”國際學術研討會、“絲路新篇——中意文化遺產保護合作成果展”、“紙之路——第四屆東亞紙張保護國際學術研討會” 和“水下文化遺產保護與展示國際會議”等。

共發表學術論文103篇(其中期刊論文63篇),出版專著6部,申請專利3項,科技成果獲獎2項,并完成《文物科技研究》(第七輯)、《中國文物保護科學》(2010年1-4期)的編輯出版工作。

3、國家水下文化遺產保護中心各項工作取得重要成果

2010年是國家水下文化遺產保護中心(簡稱水下中心)實質性開展工作的第一年,完成的任務大多具有開創性。承辦了首個全國水下文化遺產保護工作會議;承擔并完成了國家水下文化遺產保護“十二五”規劃的編制;在“華光礁Ⅰ號”出水文物與“南海Ⅰ號”沉船發掘保護方案制訂、水下考古操作規程的編制起草工作中發揮積極作用;成功開展水下文化遺產安全防范監控試點工作并舉辦了我國首屆出水文物保護培訓班。與廣東省文物考古研究所合作組隊實施的“南澳I號”搶救性水下考古發掘項目,安全、順利地完成了各項水下工作任務,出水文物1萬余件;與福建博物院考古研究所聯合實施的漳州“半洋礁一號”沉船水下考古調查工作,基本摸清了沉船情況,并出土了近百件遺物,圓滿完成了調查任務。同時承辦了“國家水下文化遺產保護工作協調小組”相關事務性工作,與相關成員單位和專業機構保持良好溝通與協作。設立了國家水下文化遺產保護青島基地和寧波基地。

根據國家文物局相關要求,水下中心在2010年8月開始,牽頭就水下文化遺產保護專用船建造工作步驟及經費、專用船功能需求及具體專業技術指標、建成投入使用后管理養護及經費等事項進行重點調研,取得大量資料,并組織業內及相關方面專家研討,形成了調研報告。

4、文物保護修復培訓工作成果豐碩

繼續與意大利中央修復研究所、意大利非洲和東方研究院、日本東京國立文化財研究所等國外科研機構合作開展文物保護修復培訓工作,完成專業技術及崗前培訓班6個,培訓專業方向包括考古出土紡織品文物保護修復、館藏壁畫保護修復、館藏石質文物保護修復、考古發掘現場保護等。參加培訓人員119人,為文物行業各級科研機構,尤其是西部地區科研機構培養高層次科研及管理人才。同時,圍繞培訓工作,舉辦大型學術研討會3次,翻譯、編輯、出版著作論文集等5冊。

5、院藏資料整理工作取得新成果

完成了院藏珍貴善本古籍編目整理工作,編纂了《院藏善本古籍書目》,并重點開展敦煌西域文獻遺書專題研究,編纂完成《院藏西域文獻遺珍》;院藏古建筑圖紙類檔案的整理、登記、歸檔工作基本完成。同時還完成了地下庫房密集書架的安裝和驗收工作,并配置了恒溫恒濕設備和滅火設備。

6、有效提高管理工作效率和質量

通過積極探索管理機制創新,狠抓內部建設,以信息化建設為基礎,規范業務及管理工作流程,加大預算執行力度,有效提高工作效率和管理水平,重點改進了工程項目管理模式,努力保證技術成果質量;同時加強課題執行管理,密切跟蹤監督課題實施動態,保證課題執行質量及成果。

|