一、《國家文物博物館事業發展“十二五”規劃》編制研究

課題性質:國家文物局委托重點戰略研究課題

課題/項目負責人:柴曉明

參加人員:沈陽、彭躍輝、于冰、鄭子良、梁宏剛、黨志剛、王晶、范佳翎。

起止時間:2010年1月—2010年12月

該課題在評估“十一五”時期國家文物博物館事業發展的新成就、新經驗及存在問題的基礎上,研究制訂了“十二五”時期國家文物博物館事業發展的指導思想、基本原則、發展目標、主要任務、重大項目和措施,為完成《國家文物博物館事業發展“十二五”規劃》的編制工作奠定了堅實基礎。

二、《中國文化遺產研究院“十二五”事業發展規劃》編制研究

課題/項目負責人:柴曉明

參加人員:沈陽、李春玲、劉愛河、王晶

起止時間:2010年7月—2011年7月

該《規劃》編制與研究工作緊緊圍繞國家文化遺產事業的發展需求,對文研院目前存在的主要問題和面臨的發展形勢做了深入準確分析,明確了“十二五”期間發展的指導思想和基本原則,在實事求是的基礎上提出未來5年發展的總體目標、階段性目標和主要指標,明確了重點發展方向和主要任務,并提出必要的保障措施。該《規劃》既體現了文研院的發展軌跡,也順應了國家對事業單位、科研機構的新要求和新期待,凝聚了院領導班子和全院職工的集體智慧。

三、空間信息技術在大遺址保護中的應用研究(以京杭大運河為例)

課題性質:國家科技支撐計劃項目

課題/項目負責人:孟憲民

參加人員:于冰、喬梁、李宏松、丁見祥、趙夏、許凡、范佳翎、葛川、黃玉琴等。

合作單位:北京市文物研究所、天津市文化遺產保護中心、河北省文物保護中心、山東省文物考古研究所、南京博物院、浙江省文物考古研究所、東南大學等。

起止時間:2006年12月—2010年6月

我院作為第二承擔單位,與清華大學、中科院遙感應用研究所、中國水利水電科學研究院四家單位共同合作執行。我院主要承擔了“大遺址保護空間信息技術應用需求分析”、“京杭大運河現狀調查與空間數據采集”、“京杭大運河遺產歷史文化與當代人居環境研究(以揚州為例)”等三項專題的研究和組織工作。

課題組完成了大運河現場調查、需求分析、數據采集等基礎性工作,提出了京杭運河保護規劃編制與區劃建議,同時完成了《大遺址保護空間信息技術需求分析總報告》等5份研究報告及《京杭大運河現狀調查與信息采集工作導則》等5項規范;出版《大遺址保護理論與實踐的探索》、《汶上南旺——京杭大運河南旺分水樞紐工程及龍王廟古建筑群調查與發掘報告》2本專著;發表《京杭大運河遺產的特性與核心構成》等4篇論文。2010年4月,課題通過科技部論證并結項。

四、石窟巖體結構穩定性分析評價系統研究

課題性質:國家科技支撐計劃項目

課題/項目負責人:王金華

參加人員:張兵峰、李黎、劉建輝等。

合作單位:中國地質大學(武漢)、中國科學院武漢巖土力學研究所、中國水利水電科學研究院、云岡石窟研究院

起止時間:2009年9月—2011年12月

該課題以云岡石窟為研究對象,研究內容包括云岡石窟形制機構和石窟巖體調查,構建云岡石窟地質模型與簡約力學模型,開展環境溫度及巖體梯度溫度檢測、巖體含鹽量分析及分布研究、巖體風化影響因素及環境作用長效劣化試驗研究等各種流變場的耦合分析,建立石窟巖體穩定性影響指標體系,并根據石窟巖體的破壞形式和狀況,建立不同狀況的石窟巖體穩定性評價體系。

2010年課題完成了云岡石窟病害調查工作,并取巖樣進行室內實驗。同時開展了崖壁巖體結構、石窟巖體卸荷帶、不同部位巖體微觀結構成分分析及分布規律、巖石風化分布特點及指標、巖石中鹽類分布分析等項研究工作,完成了《云岡石窟病害調查分析報告》,并對云岡石窟病害,特別是可能影響石窟危巖體發育的巖體開裂、表面風化、可溶鹽、滲水等方面的問題作了全面的調查和分析。

五、無損或微損檢測技術在石窟保護中的應用研究

課題性質:國家科技支撐計劃項目

課題/項目負責人:高峰

參加人員:周霄、胡源、孫延忠、葛琴雅、王志良、郭宏 、成倩等。

合作單位:山西大同大學、中國地質大學(北京)、南開大學、云岡石窟研究院、中國科學院微生物研究所、武漢大學

起止時間:2009年9月—2011年12月

該課題以云岡石窟為主要研究對象,以石質文物表層風化、裂隙病害無損或微損檢測技術研究為重點,從病害表觀現象與微觀特征關系入手,研究風化病害表征指標,通過現場無損、微損分析檢測以及實驗室大型儀器取樣分析測試,結合標準模型、數據校正、系統方法分析等手段,開展石質文物表層風化和表層裂隙無損或微損檢測技術方法研究,確立云岡石窟石質文物表層風化無損或微損檢測方法、表層裂隙無損或微損綜合探測方法、石窟表層污染物綜合無損探測技術與操作規范以及石窟風化層狀況綜合無損探測技術與操作規范。

2010年課題完成國內外前期資料調研工作,完成《砂巖風化指標的探索研究》等5篇文獻綜述,完成各種無損技術方法與儀器的評價和篩選工作,完成現場勘查、選點及采樣工作,并開展現場原位分析的預實驗。課題已培養碩士研究生1名,完成學位論文1篇,歐洲地球學會會議接受論文4篇。

六、南京報恩寺阿育王塔及出土文物保護技術研究

課題性質:國家科技支撐計劃項目

課題/項目負責人:馬清林

參加人員:張治國、沈大媧、宋燕等。

起止時間:2009年9月—2011年12月

該課題為國家科技支撐計劃課題《南京報恩寺遺址地宮及出土文物保護技術研究》中的重要科研任務。課題研究主要開展阿育王塔等鎏金銀器物保護技術、出土固結紡織品與印繪紡織品保護技術、出土香料保護技術、出土玻璃器保護技術等方面的研究,同時開展保護示范工作,研究并制定阿育王塔及出土文物保護方案。

2010年課題完成國內外鎏金銀器、玻璃器、香料、固結及印繪紡織品分析與保護相關文獻和資料的查閱、整理與研究工作;開展了阿育王塔鎏金銀病害調查、木胎變形調查及樣品采集、紡織品病害調查和樣品采集工作,并對銀鎏金文物、玻璃器、寶石、香料、紡織品等文物開展無損檢測;完成阿育王塔鎏金表面保護處理工作和樣品分析檢測與保護材料試驗研究工作。

七、環境因素控制下的砂巖類文物材料性能失效分析研究

課題性質:國家自然科學基金項目

課題/項目負責人:李宏松

參加人員:張金風、吳育華、高峰、孫延忠、周霄等。

合作單位:云岡石窟研究院、上海德賽堡建筑材料有限公司、同濟大學、合肥學院

起止時間:2008年1月—2010年12月

課題通過開展“砂巖類文物材料”性能失效特征和評價體系研究,研究單一環境因素影響下“砂巖類文物材料”性能失效的模擬與評價研究、綜合環境因素影響下“砂巖類文物材料”性能失效模擬與評價研究、我國不同環境下防止“砂巖類文物材料”性能失效的保護對策研究等基礎理論問題,建立“砂巖類文物材料”性能失效特征、指標體系和評判標準,提出環境因素控制下“砂巖類文物材料” 性能失效分析與評價方法,以及我國不同環境下防止“砂巖類文物材料”性能失效的保護對策和研究方向。

2010年完成課題相關試驗,并完成部分數據的整理、研究報告2份,發表《世界文化遺產云岡石窟石雕科學保護的技術限制》等4篇論文,另完成《文物巖石材料劣化形態分類研究及應用》等7篇論文(待刊發)。

八、溶液-凝膠法制備負載緩蝕劑的有機化涂層及其在鐵質文物保護中的應用研究

課題性質:國家自然科學基金青年基金項目

課題/項目負責人:沈大媧

參加人員:張治國、田興玲、馬清林等。

合作單位:天津工業大學、國家博物館

起止時間:2010年1月——2012年12月

課題組在對鐵質文物腐蝕機理及保護方法總結的基礎上,針對文物保護的切實需求,設計針對鐵質文物腐蝕特點的涂層材料。

2010年,課題按照計劃進展,已經初步完成材料制備方法的研究工作。

九、文化遺產領域公共文化服務體系研究

課題性質:國家社會科學基金國家青年項目

課題/項目負責人:彭躍輝

參加人員:黨志剛

起止時間:2010月9月—2012年12月

課題以實證研究為基礎,評估文化遺產領域公共文化服務體系的發展現狀,研究文化遺產領域公共文化服務體系的基本構成,探討文化遺產領域公共文化服務體系建設的發展方式和路徑選擇,為構建文化遺產保護成果惠及民眾的基本途徑、形成文化遺產保護融入經濟社會發展的長效機制、建設公共服務型政府提出政策建議和立法建議。

2010年課題完成了資料文獻收集整理,并細化研究方案。

十、文物術語研究

課題性質:國家質檢總局質檢公益性行業科研專項

課題/項目負責人:喬梁、張廷皓

參加人員:詹長法、何流、李宏松、王樂樂、程博等。

起止時間:2006年-2010年

該課題通過對現行有關術語的收集、梳理和甄別,并從行業特點出發,結合現相關國際和國家標準,對文物領域概念體系、文物術語的使用范圍及界定標準進行研究,提出術語標準化基本原則和編制方法,探索文物領域的術語體系。

該課題已基本完成,待結項。

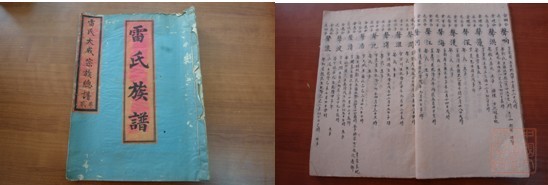

十一、清代建筑世家樣式雷族譜校釋

課題性質:國家清史編纂委員會文獻類課題

課題/項目負責人:崔 勇

參加人員:易 晴(中國藝術研究院)

起止時間:2007年10月—2010年12月

“樣式雷”在清代建筑史上具有舉足輕重的歷史地位,《雷氏族譜》記錄雷氏家族七代人數百年間運轉歷程的來龍去脈,是清代歷史的映照,為清史編修的重要參考。目前《清代建筑世家樣式雷族譜校釋》(共30萬字)研究工作已如期順利完成,并于2010年12月通過國家清史編纂委員會專家評審結項。在項目執行期間,課題組發表論文《清代建筑美學歷史總結——清代建筑世家樣式雷族譜及圖檔研究綜述》一篇以及調研報告《清代建筑世家樣式雷家族與族譜史跡》五篇。

|